病院に来られる患者様は色々な悩みや不安を抱えています。私たち薬剤師は服薬指導を通して、患者様が抱えている悩みや不安を少しでも取り除けるよう日々取り組んでいます。

中規模病院の薬剤部ですが、外来患者様や入院患者様の調剤や服薬指導、抗がん剤や高カロリー輸液等の無菌調整、放射性医薬品の検定、感染管理、褥瘡管理、NST(栄養サポートチーム)、医療安全管理、医療講演、PBPMなど様々な業務を行っております。

患者様と同じ目線で物事を考え行動し、安心安全で適切な薬物療法を提供できるようスタッフ一丸となり励んでおります。

薬局責任者 髙井 宏幸

当院の薬局は入院棟1階、外来棟1階にあり、薬剤師11名(2022年11月現在)が所属しています。

業務紹介

調剤業務(内服・点滴)

外来処方、入院処方の調剤・監査を行います。処方箋に記載されている用法用量が適切かどうか、相互作用、配合変化などないか、体重、年齢、検査値、カルテ記載の内容などから確認し、必要なら医師に疑義照会をします。

抗癌剤、高カロリー輸液の調製業務

抗癌剤の混注を薬剤部内の安全キャビネットで行っています。新しく抗癌剤をはじめる患者さんには、医師からはもちろんですが、薬剤師からも薬効、スケジュール、副作用とその対策について説明し、不安なく治療を受けられるよう努めています。

高カロリー輸液とは消化管から栄養摂取ができない(食事を摂れない方など)患者さんのための栄養補給製剤です。高カロリー輸液は必要に応じて薬剤部内のクリーンベンチで混注しています。

病棟業務

病棟に薬剤師を配置し、入院患者さんへの薬の適正使用に努めています。入院時、退院時の面談、アドヒアランス向上のための服薬指導、持参薬の確認、副作用・相互作用のモニタリング、医師・看護師など他職種との意見交換などを行っています。

医薬品情報業務

医薬品に関する情報を取り扱う業務です。医薬品を適正かつ安全に使用するためには、投与方法、投与量、副作用、相互作用などの様々な情報を収集し、その情報が適切なものかどうか評価していくことが必要となります。医療機関内で発生した副作用情報の収集も大切な仕事です。

プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM)による処方代行入力業務

事前に作成したプロトコールに基づき、入院患者さんに対して持参薬の継続処方や定期処方を薬剤師が代行入力を行っています。PBPMを導入することで、薬剤師の専門能力に基づく薬物療法の高度化や安全性の確保、医師の業務負担軽減に貢献しています。

業務の1日の流れ

午前

8:30 朝礼 業務開始

9:00 外来調剤、入院注射薬調剤、病棟業務(入院初回、退院患者指導)

HCUカンンファレンスへの参加、処方監査、薬品請求、持参薬鑑別

10:00 抗がん剤の混注

12:00 お昼休憩

午後

13:00 翌日以降の内服・点滴調剤、病棟業務(入院患者の指導)

14:00 各科カンファレンスへの参加、回診・ラウンドへの参加

16:00 TPNの混注、医薬品の発注、

17:00 退勤

チーム医療

カンファレンス

病棟薬剤師は病棟カンファレンスへ参加しています。患者様の治療方針などについて医師らと協議しながら、一つ一つの症例を共有することで、薬剤師としての臨床経験を増やしています。

感染制御チーム

医師・看護師・薬剤師・検査技師など各々の職能を生かした感染制御チーム(ICT)を結成しています。その中で、薬剤師は感染症サーベイランス、抗菌薬の適正使用推進、教育・啓発活動と職員の衛生管理などに大きく貢献しています。

栄養サポートチーム

医師・看護師・薬剤師・栄養士など各々の職能を生かした栄養サポートチーム(NST)を結成しています。その中で、薬剤師は主に静脈・経腸栄養療法における処方設計支援などの役割を担っています。

褥瘡対策チーム

医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士など各々の職能を生かした褥瘡対策チームを結成しています。その中で、薬剤師は医薬品の在庫・品質管理、薬剤の提案による医薬品の適正使用などに貢献しています。

新人薬剤師の声(入職2年目)

入職してよかったこと

入院・外来処方の調剤だけでなく、病棟業務やリーダー業務、在庫管理など1年目から多くの仕事に携わることができます。2年目からは後輩の教育や、学生実習のサポートに積極的に取り組んでいます。また褥瘡対策チームや栄養サポートチームなどのチーム医療や各種委員会にも参加しており、薬剤部外との関わりもさらに増えてきました。勉強会や学会・研修会参加などもでき、興味ある分野の知識を広げるための機会もたくさんあります。

今後の目標

◆幅広い知識を身に付ける

◆任される薬剤師になる

就職活動中の皆様へ

当院では急性期への入院時から退院後まで患者さまやそのご家族と関わることができます。病棟業務が始まると他職種との関わりも増え、その繋がりの大切さを実感することもできます。「病院で働く」と聞くとものすごく大変なイメージがあると思いますが、その大変さを遥かに上回るやりがいがあるのです。あなたのやりがいは何でしょう。私たちと一緒に湘南厚木病院で見つけてみませんか?

先輩薬剤師の声(入職5年目)

沢山のことを学べる職場です!

私は新卒で当院に入職しました。初めは慣れないことが多く、業務をこなすことに精一杯でした。5年目になると業務にも慣れて、外来、中央業務、病棟等一通りの業務を行えるようになりました。2年目でICTのメンバーになって、コロナ対応で大変でしたが、様々なことを学びました。他部署との関わりが強くなり、色んな人と分け隔たりなく話せるようになりました。感染に関しては、コロナ対応で追われていたため、今後は認定薬剤師取得を目指して、コロナ以外の感染についても学んでいきたいと考えています。

うちの部署は、他部署との関わりが他の病院に比べて多いと思います。

また、外来業務から病棟業務まで固定ではなく、色んな業務を行うことができます。

大変なことも多いですが、やりがいを感じます。

今後の目標

◆認定薬剤師を取得する。

◆専門的な知識をつける

就職活動中の皆様へ

国家試験の勉強も就職活動も早め早めの準備が大切です。就職活動の準備は相談会に参加することや直接見学に行くことから始めてみましょう!自分の可能性を狭めずに様々な選択肢をもってください。将来像がまだ漠然としていても、就職活動をしていくうちに少しずつ見えてくることがあると思います。病院薬剤師は忙しく大変なこともありますがやりがいのある仕事です。いつでも見学をお待ちしています!!

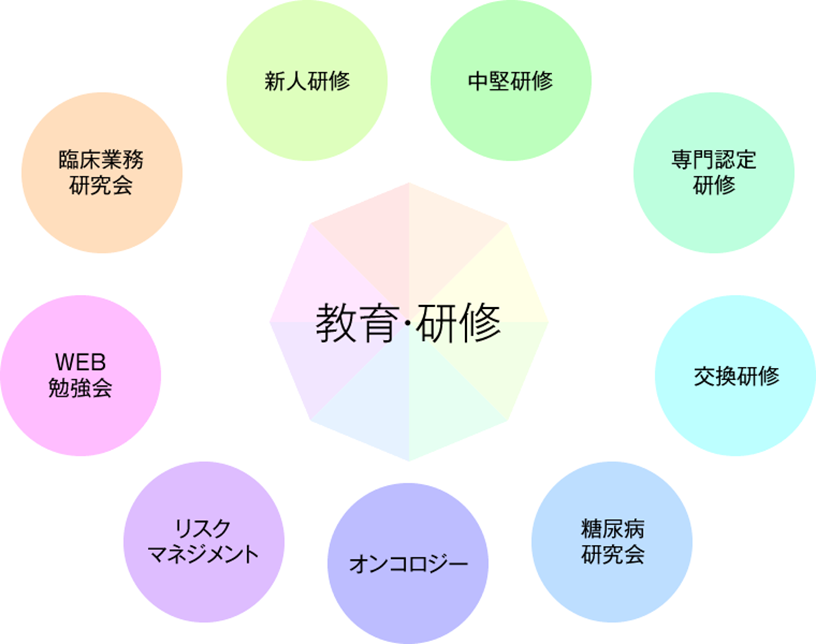

教育・研修

湘南厚木病院は全国に74病院を展開する徳洲会グループの病院です。徳洲会グループ薬剤部は、東京本部を中心に北海道、東北、関東、関西、九州、奄美、沖縄の各ブロックに分かれて会議・教育・研修・求人採用などの活動を行っています。

薬剤部会を円滑に運営したり、情報交換に役立てたりするため、各種委員会や研究会が組織されています。北海道から沖縄まで、全国の薬剤師がこれらの委員会・研究会の活動に積極的に携わり、気軽に交流する機会を確保しているのが大きな特徴です。

新人研修

関東ブロックでは、22施設の新人を一同に介し毎年2回(6月・翌1月)新人研修会を実施しております。1回目で、他病院薬剤師との交流を深め横の繋がりを構築し、2回目では、お互いの成長を確認し合い自己研鑽へ繋げております。

交換研修

交換研修は自分が働いている施設以外の病院へ赴き、そこで通常業務を行い研修する制度です。対象は入職2年目以降の薬剤師で、1施設に3~7日、1~2ヶ所派遣します。自病院以外で同じ業務を体験することで、自病院を客観的に見つめることが出来ます。

中堅研修

新人薬剤師研修会や交換研修が1年目から3年目対象であるのに対して、中堅薬剤師研修会では5年目以降の薬剤師が対象です。薬局をけん引していける人材を育成することを目的とし、各病院で選出された研修者は1年を通して3回の研修会に参加します。

専門認定研修

徳洲会には癌や感染制御を始めとした様々な領域で活躍する専門・認定薬剤師が数多く在籍しています。専門認定研修では、専門薬剤師として活躍している先輩達から認定取得に向けてのノウハウや資格を活かしてどのような業務にあたっているのか生の声を聞くことが出来ます。

リスクマネジメント

徳洲会グループでは、患者様の生命を守るべく、医療安全業務に特に力を注いでいます。薬剤部会においては、4ヶ月に1回のペースで地区ごとに集合し、会議を行うなどの活動を行っています。